こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。

RolandのHD Video Switcher V-8HDを2か月ほど使っています。

スイッチャーとしては、RolandではVR-1HDやV-1HD+、V-02HDが、また、最近人気なBlackmagicDesignのATEM miniシリーズ(ATEM mini Pro ISOやATEM mini Extremeなど)があります。

わたしも、ATEM miniやVR-1HDを使ってきました。

率直に感じるのは、なんだかんだRolandのスイッチャーはかなり使いやすいということ。

今回、V-8HDを選んだのも、Rolandの操作性がよく、ほとんどの操作がワンタッチで切り替えられるのが非常に便利だと感じたため。

実際、ワンマンで操作する、というシーンでも非常に便利に利用できています。

クオリティを1つ挙げるのには、非常に便利。

今回は、V-8HDを使ってみて便利に感じることや、得意なこと・苦手なことなどご紹介していきます。

Roland HDビデオ・スイッチャー「V-8HD」でできること

Roland HDビデオ・スイッチャー「V-8HD」でできることは以下のとおり。

HDMIは8入力、3出力に対応

まずは映像の入出力。

背面を見ていただきますと非常によくわかりますが、入力はHDMIが8端子。

出力はHDMIが3端子対応しています。

HDMI入力

HDMI入力については、全入力にフレームレート・コンバーターとフレーム・シンクロナイザーを搭載しており、異なるフレームレートの映像信号の接続も可能。

INPUT 7・8はスケーラーが内蔵されていますので、スマホ・タブレットなどタブレットなど様々な解像度・縦横比を持つデバイスにも対応しています。

HDMI出力

出力は3チャンネル対応で、例えば

・メイン(プログラム出力)

・プレビュー出力

・10画面分割のマルチビュー

・PC画面を配信会場のプロジェクターに出力(AUX)(*)

など、使い分けながら利用可能です。

(*)好きなINPUTを指定できるので、非常に便利。

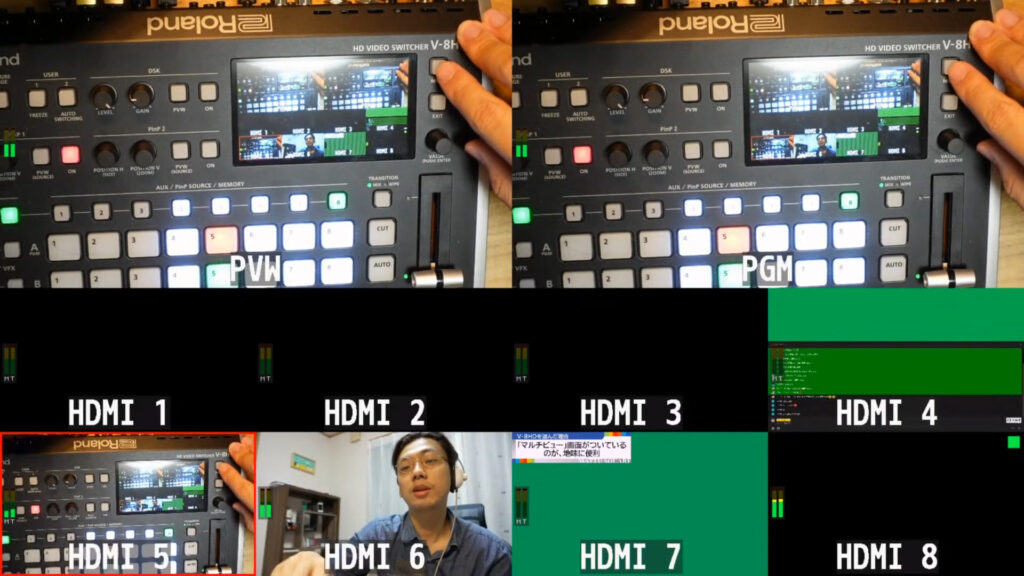

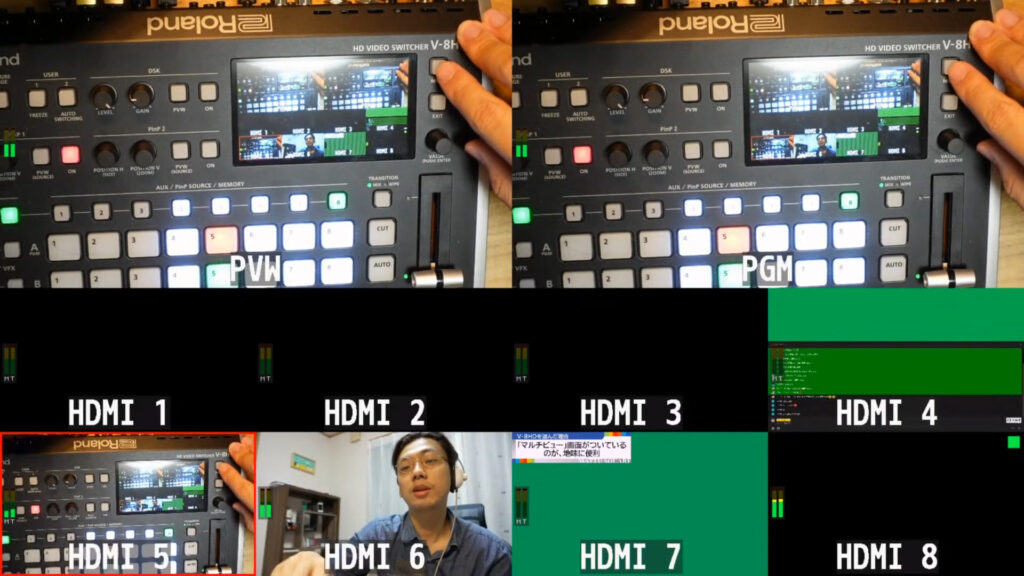

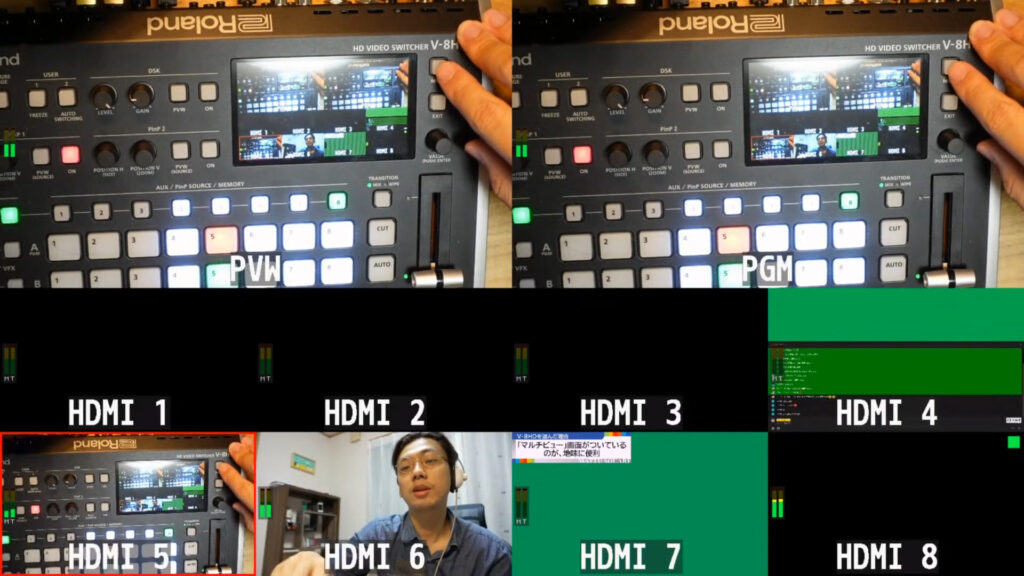

ちなみに、マルチビューは本体画面上にも表示されています。

(HDMI出力3の内容が本体画面にも表示される形。音量などもHDMI出力3のみ表示)

USBでできるのは、iPadでのコントロールのみ

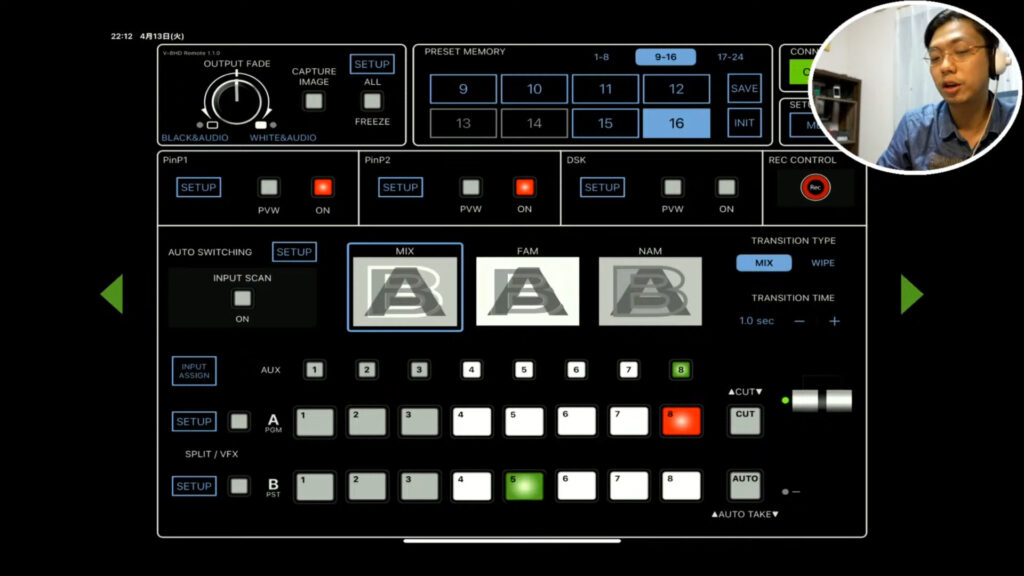

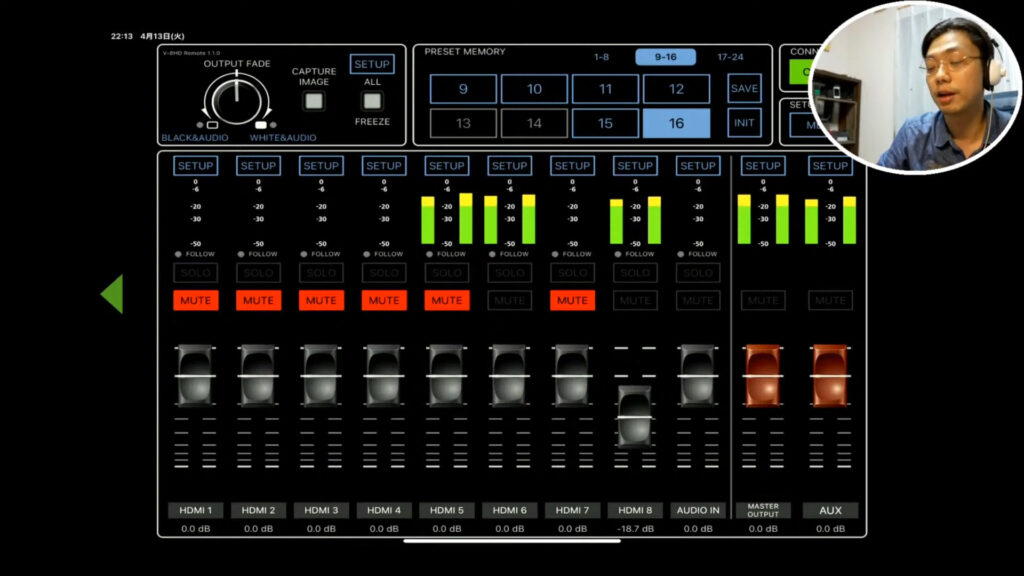

USBでできることは、iPadでコントロールできるということです。

V-8HD自体にモニターがついていて、本体の設定自体は本体モニターやボタンでほぼ完結できます。

iPadのコントロールアプリでは視覚的にもわかりやすいので、これはこれで便利。

VR-1HDやVR-4HDなどでできる、USBストリーミングについては利用できません。

PCに取り込む場合は、HDMI出力端子経由でUSB VIDEO CAPTURE UVC-01などを使う必要があります。

音声は、HDMI+RCA入出力のみ

音声の入出力は、基本的には

・HDMI端子(入力8/出力3)

・赤白のRCA端子(入力1/出力1)

で利用可能です。

V-1HD+やVR-1HDなどではついていた、XLR端子は搭載していません。

V-8HDは、本体のインターフェースは映像に振り切っているため、音声のフェーダーなどは、iPadのコントロールアプリで使うか、物理的なものが必要なら別途音声ミキサーを使うほうが便利でしょう。

カメラのソースからなど、V-8HDにすべての音声データをHDMI/RCAで取り込むことができるのであれば、iPadのコントロールアプリでの操作で十分快適に利用可能です。

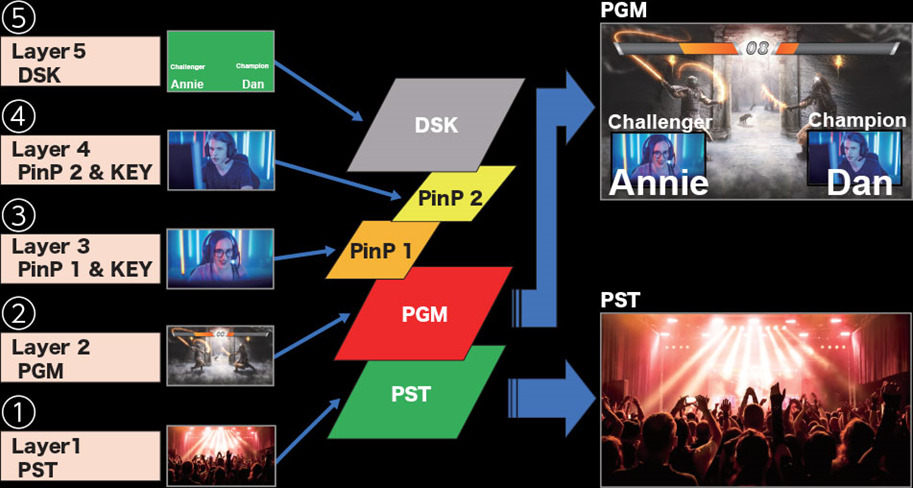

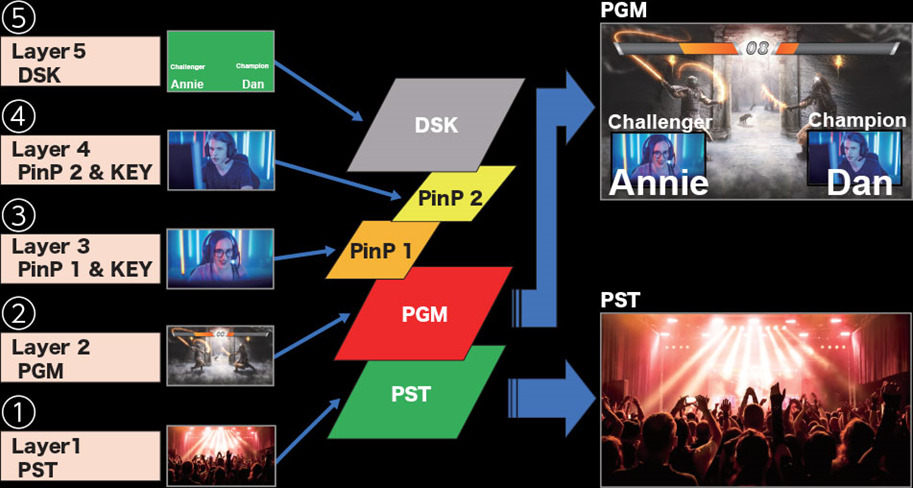

映像合成5レイヤー対応。クロマキーも最大3レイヤー対応

映像合成は合計5レイヤー対応しています。

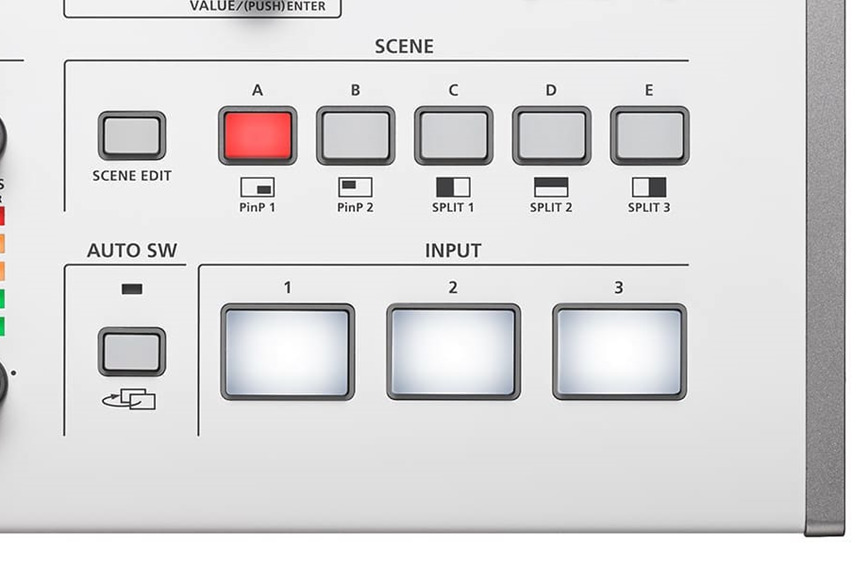

PST(①)とPGM(②)は、本体のレバーで切り替え可能。スプリット(分割表示)もOK。

その上に、PinP 1(③)・PinP 2(④)・DSK(⑤)で合成が可能です。

DSKだけでなく、PinP 1とPinP 2でもクロマキー合成可能です。

PinP 1とPinP 2は大きさを変えたり切り抜きもできたりしますので、かなり便利。

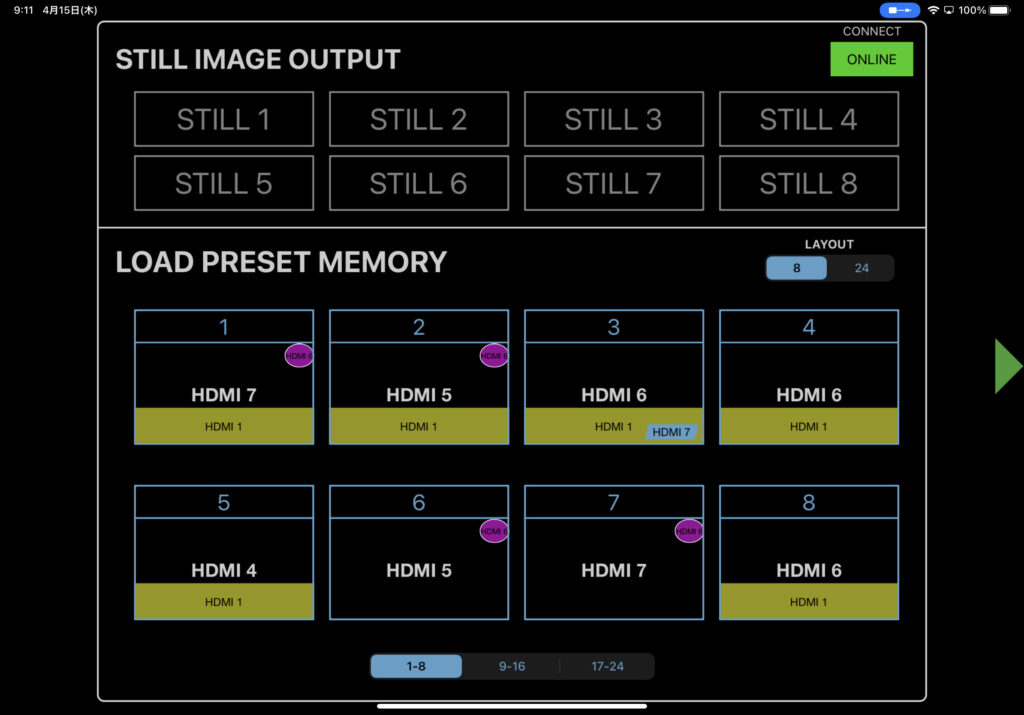

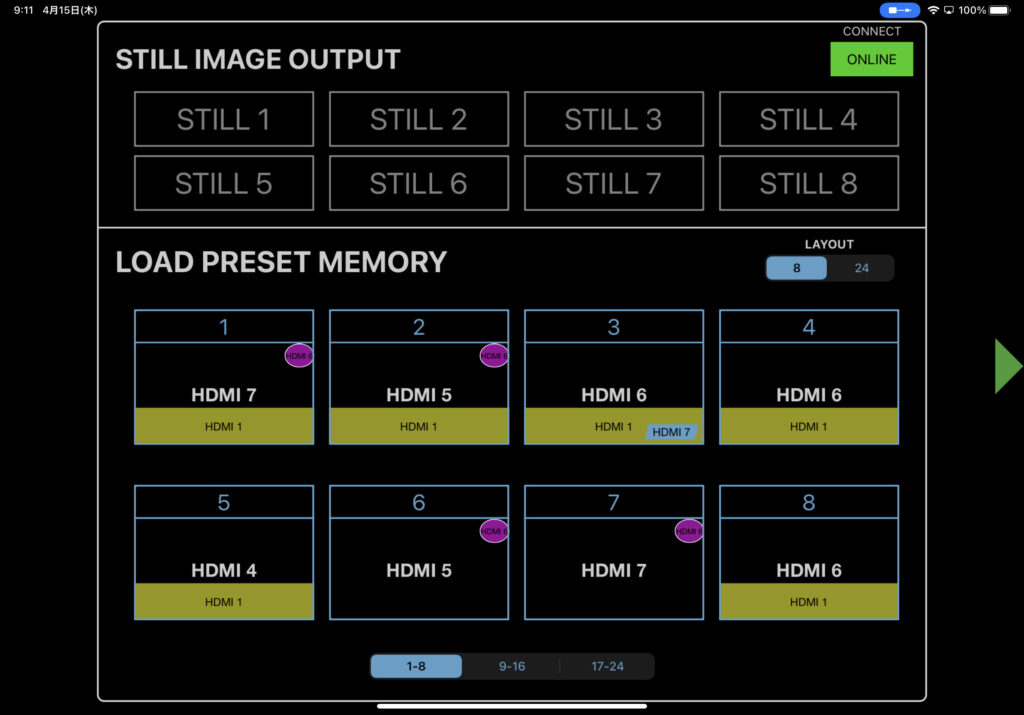

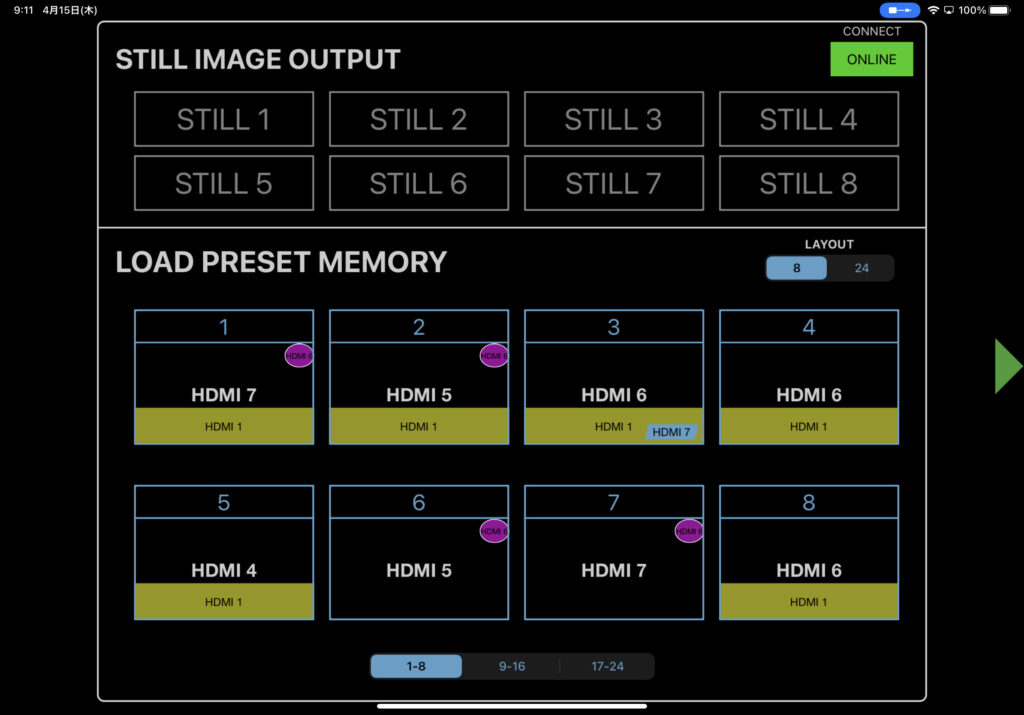

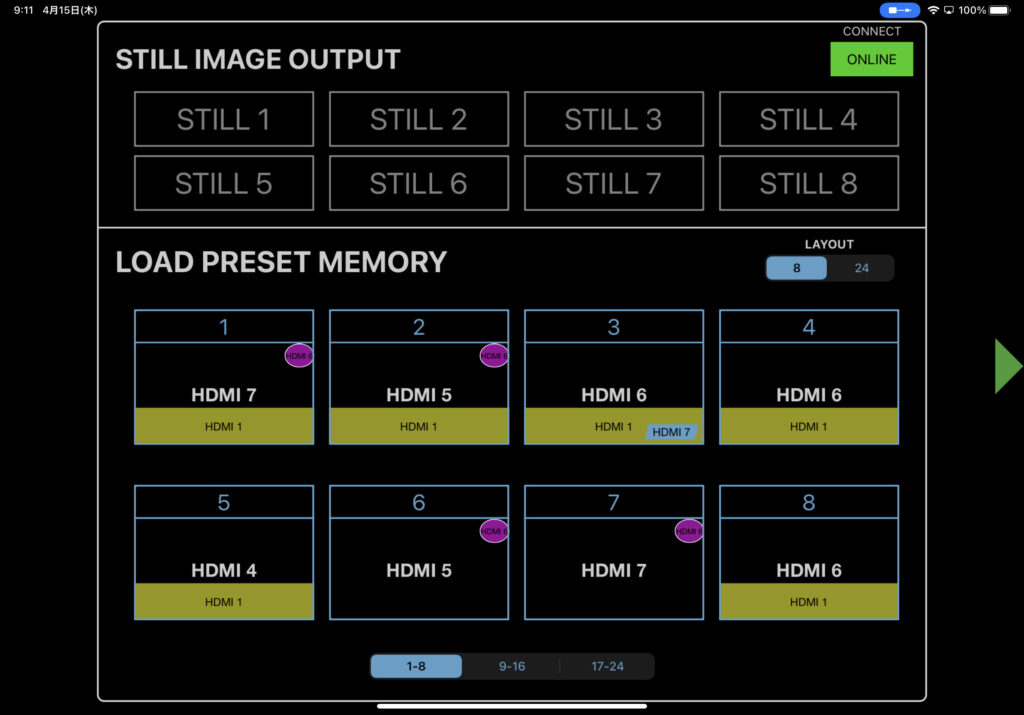

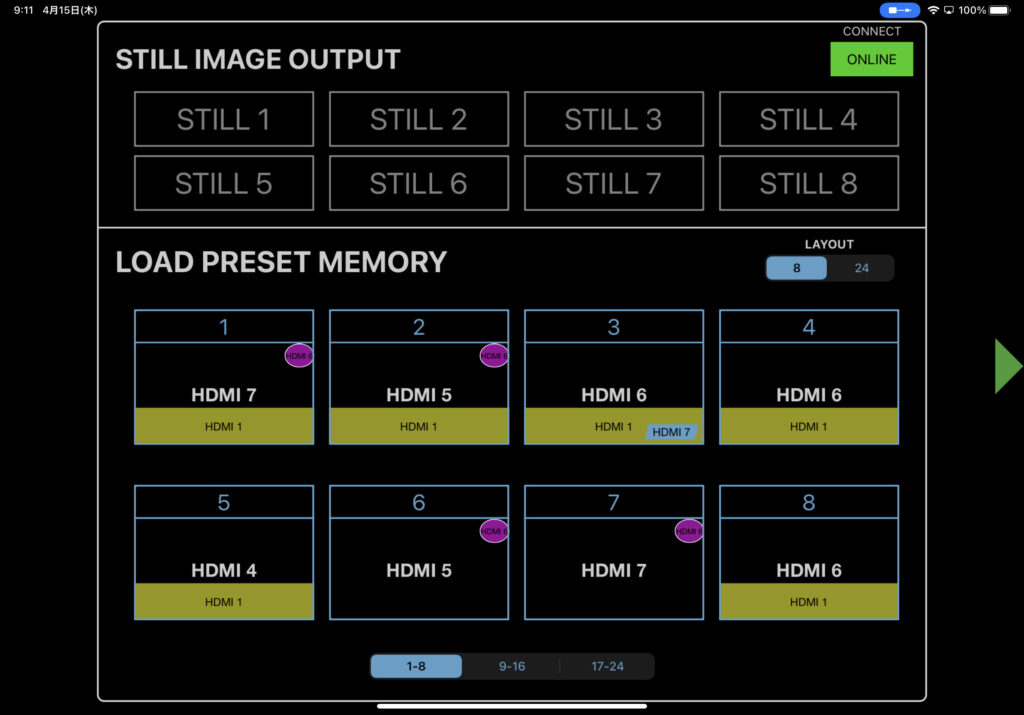

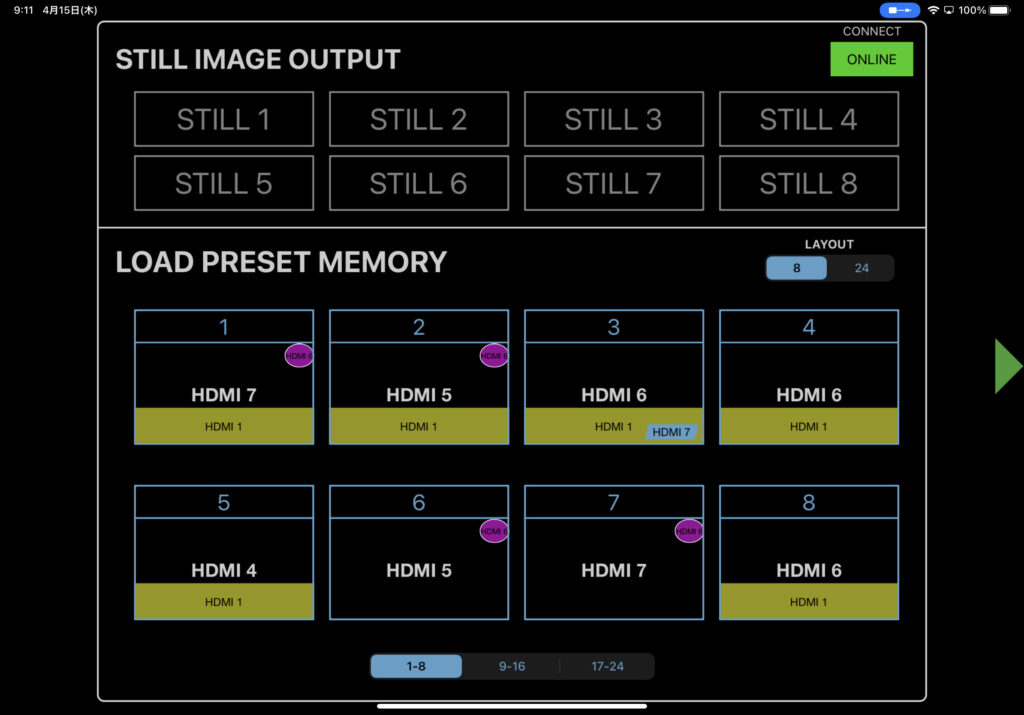

プリセットメモリー機能で、クロマキー⇔PinPもワンタップで切り替え可能

V-8HDは、プリセットメモリー機能が最大24個搭載可能です。

(8個⇔24個を切り替え可能)

あらかじめPinPの位置・大きさなど、設定をプリセットメモリーに登録しておけば、ボタン1つで画面構成を呼び出せます。

VR-1HDにあった「シーン」の機能をさらに発展させたような感じです。

音声のミュート有無など、ほぼすべての設定がメモリーになるため、普段使わない音声チャンネルを使う場合などはご注意を。

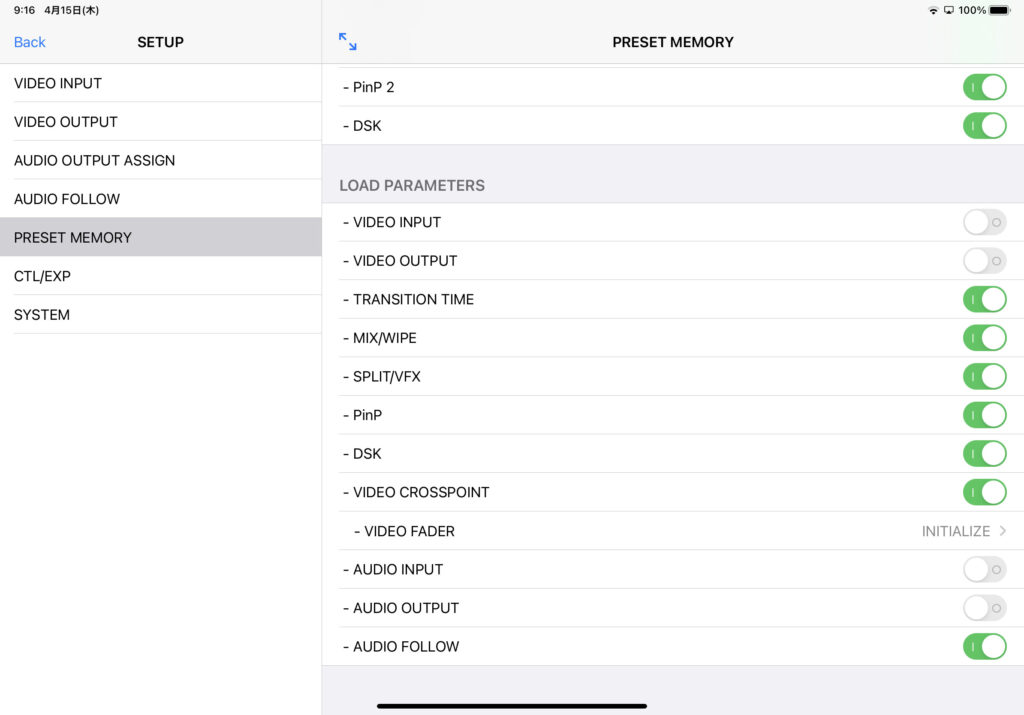

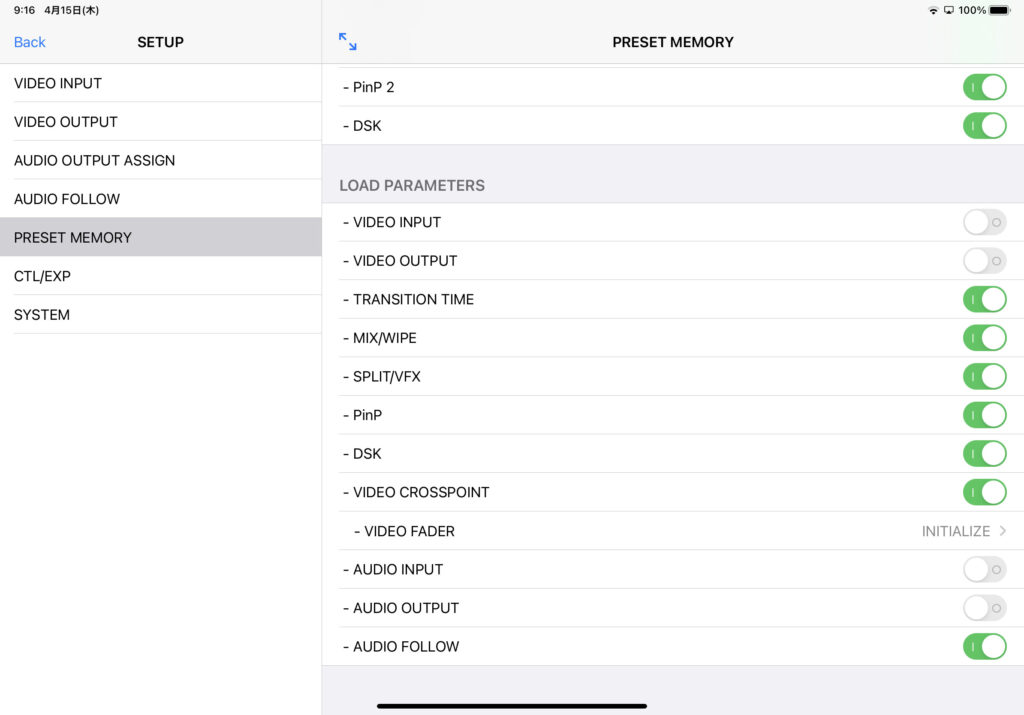

設定>PRESET MEMORY>LOAD PARAMETERSから、読み込まない項目を設定しておくこともできます。

(私はAUDIO INPUT/AUDIO OUTPUTをOFFにしておいています)

なぜ、V-8HDを選んだか?V-1HD+やATEM mini Extremeとの違いは

では、私MATTUがV-8HDを選んだ理由をお話ししたいと思います。

映像出力は(USBストリーミング合わせても)最低3つは欲しい

まず、「生配信する」ということを考えると、映像出力は最低3つほしいところ。

・メインのプログラム出力(USBストリーミング or HDMI)

・マルチビュー画面

・PC画面のプロジェクター出力(AUX)

会場でもPowerPointのスライドショーのみをプロジェクターに出力する、というニーズが結構あるので、AUX含め、やはり3つは欲しいです。

VR-1HDは、マルチビュー画面には対応していないのですが、HDMI3のTHRU端子で重宝していました。

V-1HD+はUSBストリーミングに非対応でHDMI出力は2端子と少し足りず。

ATEM miniは、ATEM mini ExtremeであればPCソフト(ATEM software control)からHDMI出力の映像を変更可能です(PCは必要)

最もバランスよく、物理ボタンだけで操作が完結できるのはV-8HDのメリットです。

クロマキーを2レイヤー使いたい

ワンマンで生配信する際、画面にチャットでコメント頂いた内容を表示させています。

クロマキーでコメント出ししつつ、PCからのPowerPointも出力できるのは非常に便利です。

上の例ではコメント出しのみクロマキーを利用していますが、

・プレゼン画面(PowerPoint)をクロマキー合成しつつ【DSK】、

・さらにコメントを拾う場合に別ソースからクロマキー合成【PinPのクロマキー合成】

みたいなことを、PCをつかわずに1台でできるのはV-8HDの魅力です。

とくに、PinPのクロマキー合成のほうは、上下左右自由に動かしたり倍率を変えることができるのがかなり便利です。

プリセットメモリー機能で、画面切り替えも一発。PCソフトを使わずに映像を柔軟に変更できるのは、あまりにも安心

ワンマンでライブ配信する場合には特に、映像切り替えの操作は非常に神経を使います。

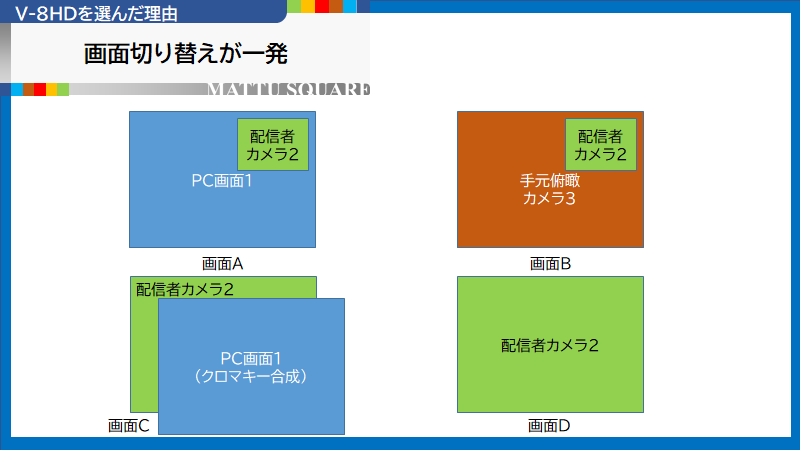

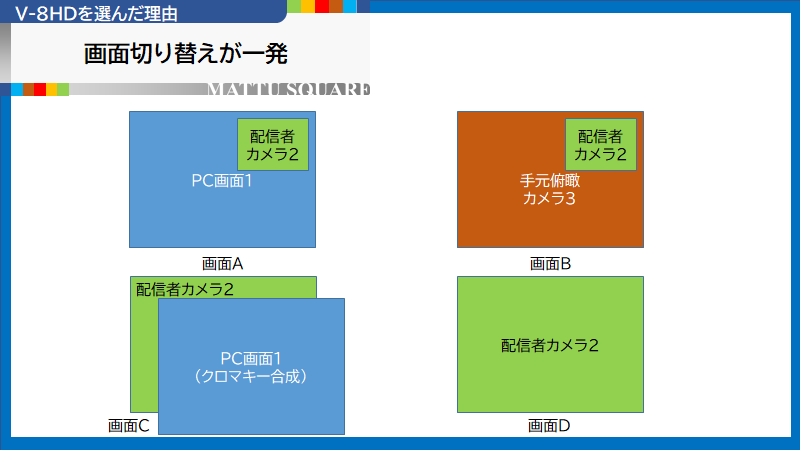

例えば、下の画面間を移動する場合の例を挙げると…

・PC画面1と右上に配信者のカメラ2をPinP表示した画面A

・手元を俯瞰した画面3と右上に配信者のカメラ2をPinP表示した画面B

・配信者のカメラ2にPC画面1をクロマキー合成した画面C

・配信者のカメラ2のみを映した画面D

この4つの画面をワンタッチで自由に行き来できるのは、V-8HDが最適でした。

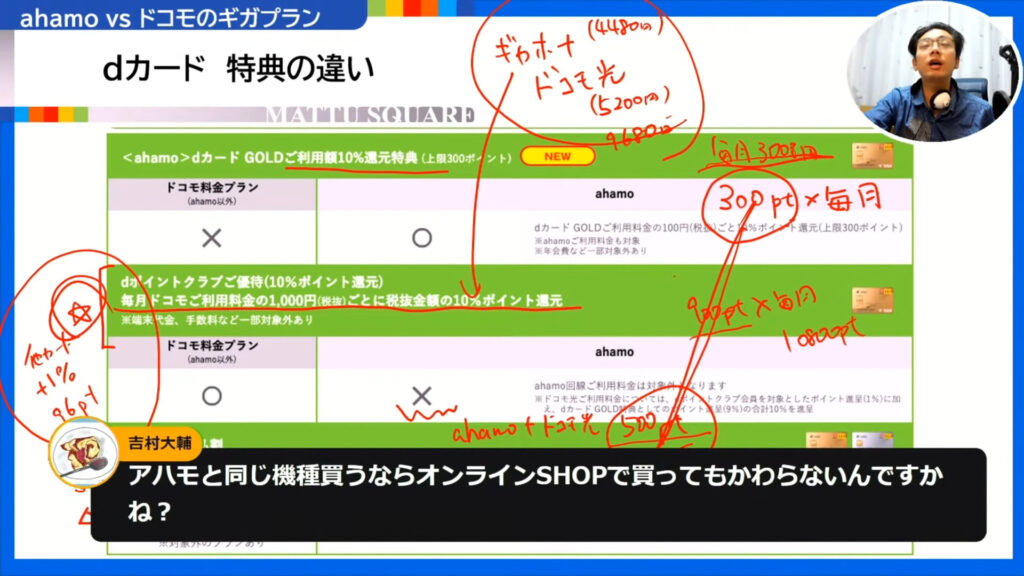

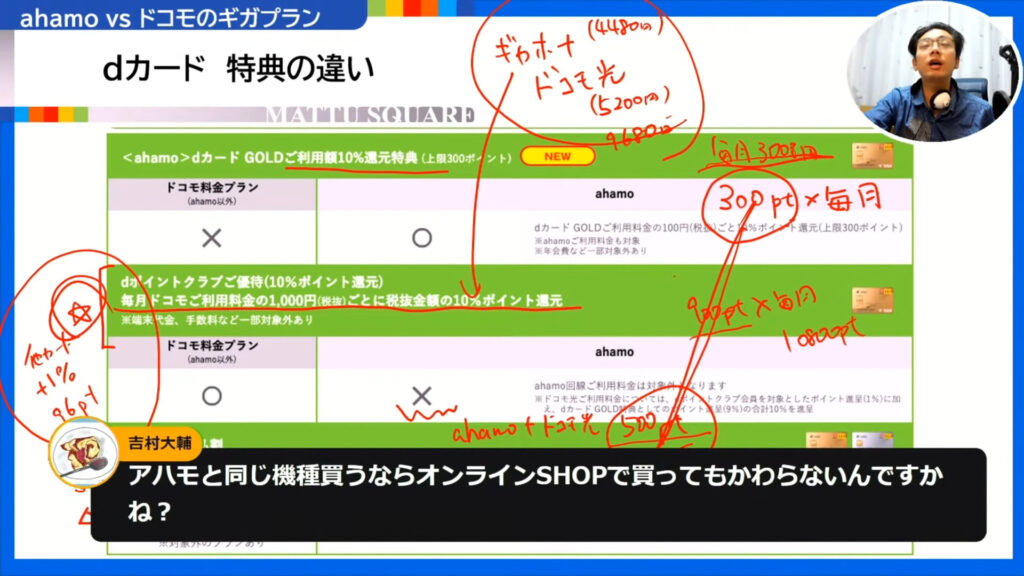

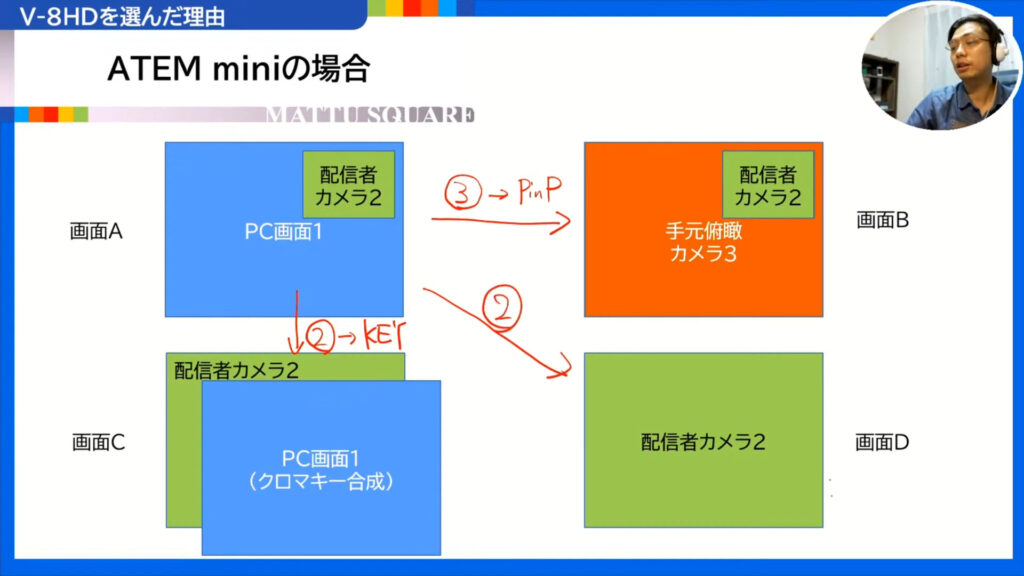

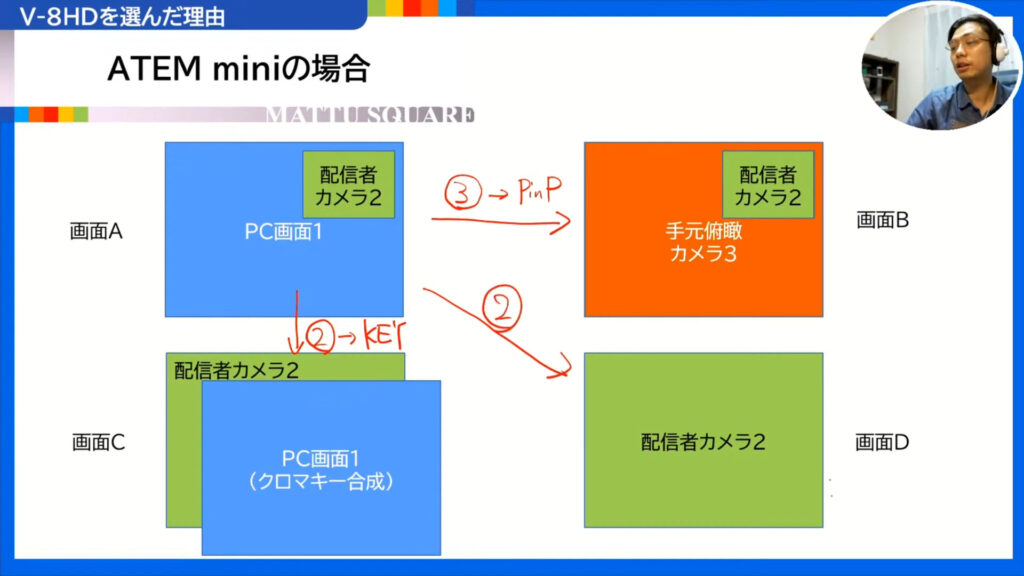

ATEM miniは、2タッチになることが多い+ボタンで解決しない場合も

ATEM miniで各画面間を遷移する場合は、赤いペンで書いたように2ボタンタッチする必要があります。

ATEM miniでは、例えば画面A表示中に画面Bに遷移しようとする場合、「カメラ3」を押す必要がありますが、PinP表示が解除されます。

もう一度「PinP」ボタンを押す必要があります。

画面A→画面Cに移行する場合も、「カメラ2」を押して「KEY」を押す必要があります。

2タッチになる、というだけならいいのですが、「このカメラの上にこのカメラを合成する」みたいな主従関係を配信中もいつも考えなければならず、結構大変です。

また、PinPの小窓側のソースを変える際は、PCでの設定が必須となります。

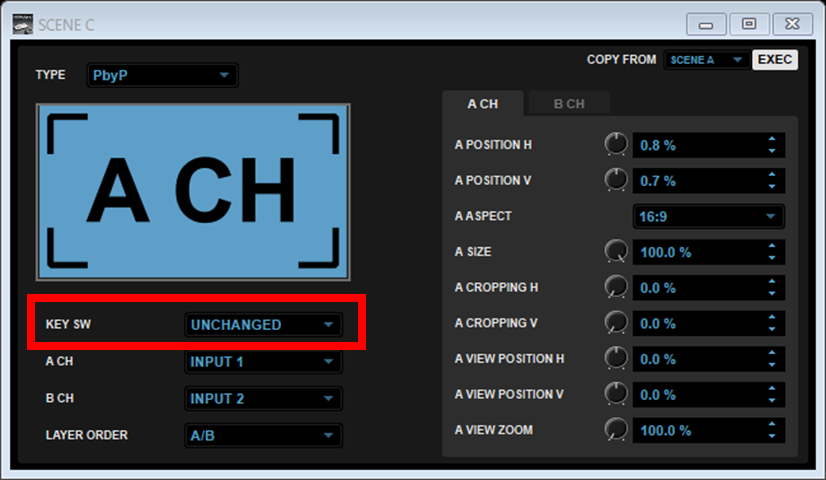

VR-1HDの場合、「シーン設定」と「キースイッチひもづけ」である程度解決できるが…

VR-1HDでは、この操作はある程度解決できます。

VR-1HDの場合、5つの「シーン」ボタンがあることと、このシーンボタンにKEYスイッチの挙動を割り振ることができるおかげで、ある程度解決できます。

例えば画面C(クロマキー合成あり)と画面D(クロマキー合成なし)をワンタッチで切り替える場合、「PbyP」で

・画面Cのほうの設定:KEY SWを「ON」に

・画面Dのほうの設定:KEY SWを「OFF」に

みたいに設定しておけば、別途「KEY」スイッチを押す必要なく即座に切り替えられます。

(2画面合成の「シーン」だけでなく、1画面出力の「INPUT」でも設定可能)

VR-1HDの場合、シーン割り当てが5つまで、というのがちょっと少ないですが、INPUTボタンにも割り当てられるモードがあればいいなぁとは思います。

V-8HDは、「プリセットメモリー」機能で好きなキーに切り替えられるのが便利

V-8HDは、プリセットメモリー機能のおかげで、最大24のボタンに好きな機能を割り当てられます。

メモリーごとに、PinPやDSKのソースも変更できることもメリット。

画面AではPC画面1をソースにするけど、画面EではPC画面2をソースにしたい、などという場合も、一度記憶しておけば1ボタンで切り替えられます。

V-8HDのデメリットは、音声ミキサーの状態も含めて記憶してしまうこと。

V-8HDを完全に映像ソースのみで使うのであればOKですが、カメラにマイクを接続して使う場合など、V-8HDからも音声を入力する場合はご注意ください。

前の章でも言及しましたが、LOAD PARAMETERSの設定からAUDIO INPUT/OUTPUTのチェックを外せば、音量設定はメモリ同期されなくなります。

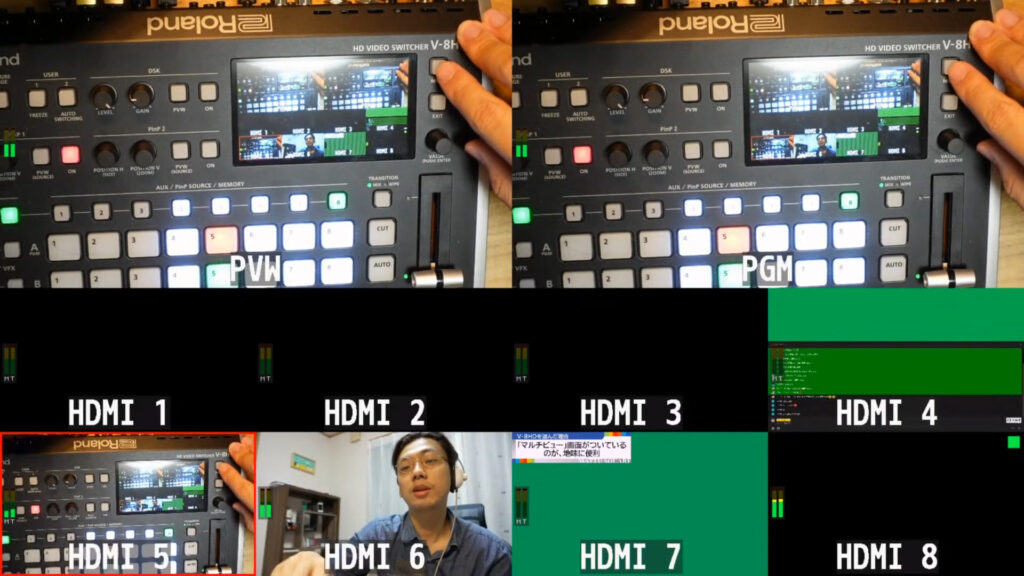

V-8HD本体に「マルチビュー」画面がついているのが、地味に便利

V-8HDには、本体にマルチビュー用ディスプレイが内蔵されています。

映像入力だけでなく、音声ボリュームなども確認できるので、入出力に異常がないかなどすぐに判断できるのが便利すぎます。

このマルチビュー画面を本体上で表示できるということが、このミキサーさえあればモニター外付けしなくてもちゃんと状況を確認できるというのは非常に便利です。

見にくい場合などにはHDMI出力3にモニターを接続して確認することもできます。

ソースが3つを超える場合は、やはりこういうマルチビューで確認できるようにしていた方が便利です。

ハードは映像操作に特化で、本体だけでなんでも調整可能。音声はiPadでサクサク使えるのがV-8HDの便利なところ

V-8HDの魅力は、映像に関する操作は本当に何でも本体のボタンとモニターで完結できる点です。

あれ?となっても、そこからPCやiPadをつなぎ、あれやこれやする、というようなことが全くないのは便利すぎます。

一方、音声も高品質に配信はできるのですが、音声に関する操作はiPadアプリがあったほうが圧倒的に使いやすいです。

私はHDMI3にiPadを接続し、ポン出しアプリ(KLANG2)を使ってBGMや効果音を流しながら配信しています。

本体にXLR端子の入力がないというのも、ポイントかもしれません。

カメラにマイクを接続して使うのでなければ、別のミキサーをRCA接続して使ったほうが使いやすいと思います。

ある程度音声の機能もハードで操作したいのであれば、VR-1HDやV-1HD+に。

それ以上に(特に映像操作に)多機能を求めたい場合は、V-8HDがいいと思います。

ATEM mini系は(ATEM mini Extremeも含め)多機能でキーが多いのはいいのですが、キーの多さが別の方向に行ってしまっていて、中途半端に操作しにくい感じがかなりします。

しっかりとハードで操作しやすいのは、Roland。

特にV-8HDは多少価格はしますが、非常にいい出来になっています。

配信設備を導入したい、という方やYouTuberの方は、ぜひ参考にしてみてください!

また、手軽に生配信をしたい、という方に向けて、YouTube Liveの配信代行も行っております。

V-8HDが気になる方や、小規模・中規模でライブ配信してみたい、という方は、ぜひ使ってみてください!

お気軽にお問い合わせくださいね!

コメント