こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。

西日本豪雨災害(平成30年7月豪雨)から1年が経ちました。

我が家にはあまり被害はありませんでしたが、あの猛烈な雨とその後のいたるところでの被害、忘れられません。

さて、1年が経ちました。

復興も大事だけど、「次起きたときにどう振る舞うか」というのが非常に重要。

しっかり対策練られたのでしょうか。

この数年いろいろなところで地震や水害など、たくさんの災害が発生しています。

そのたびに応急手当的な復旧策や訓練が取られていたりしますが…

今回はコラムとして、有事の際にいかに人を動かすか、素人の意見ですが考えていきたいと思います。

「警報」「避難指示」だけで住民が避難しない理由

西日本豪雨災害では、大雨特別警報や避難指示なども出ていましたが、実際避難した人はそこまで多くなかったと言われています。

私も、大雨特別警報が発令されたあと、スマートフォンにもエリアメールが届いていました。

非常に激しい雨でしたが、結局避難しませんでした。

私が避難しないと判断したのは、

・我が家はハザードマップ上では問題ない地域だった。

・アパートの最上階だったので、多少の洪水でもなんとかなると思った。

・雨がすごいので、逆に避難するとしんどそうだった

の3点でした。

今思えば、川が近くにあるのは事実なので、どうして避難しなかったんだろう…と思ったりもしますが…

結局、自分が「ヤバイ」と思わないと、行動に移せない

雨が降った翌日、鉄道も道路も寸断されていましたが、水が引けばすぐ通行再開されるだろう、と思っていました。

国道2号線は崩落しているところもありましたが、東広島市は山陽道が開通すれば食料不足は問題ないのかな、と考えていました。

しかし、SNSで見たのは、山陽道が土砂で完全に埋まっている写真でした。

こりゃ1ヶ月は動かないかもしれない。

そう思って、一度買い出しに行ったばかりだったですがもう一度スーパーに向かったのを覚えています。

結局、自分が絵で見て「ヤバイ」と思った映像でないと、行動に移そうと思えないんです。

「警報」「避難指示」だけだと、具体的な情報が何一つとしてない。

身の危険がどこまであるかわからない以上、動かない、という選択を取る方が大半でしょう。

過去の経験を流して「こんな恐ろしいことが起こるんだから警報がなったら早めに避難しよう」というのも大事です。

でも、それは日頃の啓発にはなっても、いざというときに沢山の人を動かすには弱いと思います。

重要なのは「生きた情報」。どうやって手に入れるか

先日のNHK(広島ローカル)の豪雨災害の特集で放送されていたのが、三原市の対策。

三原市を流れる沼田川が氾濫したのをきっかけに、三原市内のケーブルテレビ「三原テレビ」が、沼田川の水位を捉えるライブカメラを設置。

ケーブルテレビ契約ユーザーは見ることができるようになっています。

西日本豪雨で三原市本郷地区などに甚大な浸水被害が出たのを受け、ケーブルテレビ局の三原テレビ放送(宮沖)は、独自に市内の河川にカメラを設置し、水位状況をリアルタイムで伝える事業に乗り出す。梅雨が近づく6月1日から2河川について放送を始め、災害時のいち早い避難判断に役立ててもらう。

(中国新聞デジタル 2019/5/21より)

良い取り組みだとは思います。

ただ、これは本来、市が主導して行うべきことだと思うんですよね…

ケーブルテレビ視聴者しか水位の情報を得られないのは、ちょっともやもやします。

こういうものこそ、例えばYouTubeなどでだれでも見られるようにして、いざというときに役立てるべきだと思うんです。

ケーブルテレビは商業放送なので仕方がないですが、物理的にケーブルテレビを設置できないアパート住民なども多いと思うので……。

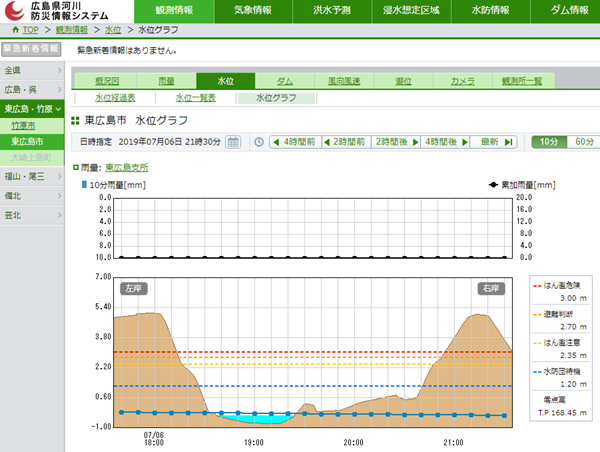

広島には「広島県河川防災情報システム」というのがあり、水位や降雨量などをデータ化したものを見ることが出来ます。

データとして蓄積されているのは非常に有用です。一般人には見にくいものですが…

水位も確認できます。

映像だけでなく、このようにデータ化されていると本当に危険な水位がどれぐらいか、現在の水位が危険ではないか、目で見てわかりやすいですよね。

川の堤防まで書いてあるので、「危険かどうか」を視覚的にもわかりやすいです。

土台は整っているので、ある程度見やすく、シェアしやすくするだけで大分使いやすい情報に変わると思います。

県や市町村の方には、「まず今手に入れている情報を見やすく公開する」ことを意識してほしい、と切に思います。

事あるごとに報道のカメラが現場に出ていって中継するのは危険だし、報道が動かないと一般市民が判断できないのは困ります。

遅いメディアもありますし(特に地方のニュースゾーンの時間帯は限られていますし)、起きたあとでは遅いので。

行政が主導して定点カメラやデータをいつでも見れるように公開してほしいですね。

※国道2号など一部の道路の映像は、国道河川事務所のホームページで公開されていることがあります。

情報のシェアの仕方、見直してほしい…

5段階の警戒レベル表示に変更されている「避難指示」情報は運用開始されていますが、6月に広島で運用されたときも、実際に行動した人は6.1%と非常に低かったのが事実。

(中国新聞2019/6/18より(PDF注意))

「自分が避難対象か」とわかりやすくなるのは成果としてあげられると思います。

ただ、「実際に避難するか」のアプローチまで考慮されていない気がします。

警報としての発表は限界に来ているのではないかなと、個人的には思います。

警報として発表するとともに、そう判断するに至った理由を簡単にわかりやすく解説してほしい、それを気軽にシェアできるようにしてほしい。

人にわかりやすく伝える、というのは、行政よりも、メディアやSNSのほうが長けています。

ただし、シェアの仕方をどうしていくのか、というのは、テレビやラジオ、SNSのツールでも再考の必要があると思います。

それぞれが情報を独占しようと囲い込みすぎ。

有事の際はもっとオープンに、例えばテレビやラジオで言っていたことを公式SNSアカウントでも随時シェアしていく、というのを、もっとやってもいいのかな、とすごく思います。

【道路状況】

広島国道事務所より、通行止めのお知らせ更新。

■国道2号(竹原市~大竹市)

東広島バイパス及び別添の迂回路を経由して東広島市迄は通行可。その先の三原市は通行止め。

■国道31号(海田町~呉市)

7箇所で通行止め。復旧時期未定。

並行する広島呉道路も通行止め。復旧時期未定。 pic.twitter.com/2XOmAmWkcB— 広島FMつぼやきくん (@hiroshimafm) July 7, 2018

広島FMのTwitterはかなり迅速にアプローチしていて、ここはかなり評価できます。

他の各メディアも、「公式」だからこそできることはあるはずなので、ぜひ対策をうってほしいですね。

行政・メディア・SNSがうまくタッグを組む時代の「情報を早く正確に出る方法」を確立しないと

以上のように、行政が直接アプローチするのは、限界が来ているのではないかと思います。

直接アプローチするのも大事なのですが……。

避難などの対策を、もっと心理面を考えてアプローチしないと、今までのようなトップダウンな通知では有事でも難しいのではないでしょうか。

(最近の事例を見ているとそう思います)

ただ、SNSではデマ情報も混ざる可能性があるので、鵜呑みにすることは出来ません。

きちっと取捨選択する必要があります。

テレビ・ラジオなどは的確な情報を得るという点ではいいのですが、情報が流れっぱなし(フロー情報)で欲しい情報をほしいときに手に入れたい、というニーズを満たせません。

行政・メディア・SNSの三者がしっかり手を取り合って、お互いのメリット・デメリットをカバーし合うというのが非常に重要だと思います。

もう少し、やり方を検討する時間は続くのかもしれません。

コメント